● 團隊介紹:

新能源和智能配電網科研團隊由長江學者等高層次專家作為領軍人物領導團隊成員進行澳门金莎。團隊的研究領域主要有:

1)電力系統穩定運行及優化控制;

2)智能配電網及智能用電研究;

3)風力發電、光伏發電等新能源發電及其逆變控制技術研究;

4)分布式發電及其電力電子化穩定控制技術研究;

5)儲能系統研究與應用

6)電力市場與電力系統規劃

7)自适應信号處理與電力負荷預測

8)電力系統頻偏估計與OFDM應用

9)電氣設備裝備的開發與應用。

團隊辦公地點:9A103-105,9A401, 9A402

● 團隊主要成員:

康麗教授,碩士生導師,廣東省本科高校電氣類專業教學指導委員會委員,東莞市重點實驗室“新能源與智能配電網”負責人。kangl@dgut.edu.cn。辦公地點:9A402。主要研究方向有交直流混合式微電網運行與控制,新能源及智能配電網技術、電能質量分析與節能技術等。目前在研的課題有國家重點研發計劃“交直流混合的分布式可再生能源關鍵技術、核心裝備和工程示範研究”,負責廣東電網有限公司(東莞供電局)-東莞理工學院聯合實驗基地“新能源與智能配用電”的建設。進年來主要的科研活動有:參加973項目一項(校方主持),主持或參加各級項目多項,負責廣東電網有限公司(東莞供電局)-東莞理工學院聯合實驗基地“新能源與智能配用電”的建設。辦公地點:9A402,kangl@dgut.edu.cn。

張兆雲教授級高級工程師,博士,碩士生導師,zhangzy@dgut.edu.cn。辦公地點:9A104。主要研究方向為電力系統自動化、新能源以及智能配電網等。主持研制了“DPR系列電力系統動态記錄裝置”等裝置,經中國電機工程學會鑒定,達到了國際先進水平;主持了“新能源及微網繼電保護技術研究”等多項省部級科技項目。目前參與國家項目1項。

張志副教授,博士後,碩士生導師,zhangz@dgut.edu.cn。辦公地點:9A104。主要研究方向為電力電子裝置及控制、光伏發電并網拓撲及控制技術和不間斷電源及并聯技術。主持了“帶功率解耦的反激式微型逆變器及多機并網關鍵技術研究”、“三相VIENNA型高頻不間斷電源系統關鍵技術研究”等省市科技項目。目前參與國家級項目1項。

劉國中高級工程師,博士,碩士生導師,liugz@dgut.edu.cn。辦公地點:9A402。主要研究方向為電力系統規劃、分析控制和電力市場。作為主要研究人員參與了南方電網公司多項直流工程的系統研究和集成設計,主持了近十項南方電網公司規劃專題研究項目,研究成果多次獲得南方電網公司獎勵。在IET GENER TRANSM DIS、電力系統自動化等國内外重要期刊雜志和會議發表論文近二十篇,被SCI/EI收錄十餘篇。目前主持南方電網公司、廣東省電力設計院項目多項。

趙洋副教授,博士,碩士生導師,zhaoy@dgut.edu.cn。辦公地點:9A104。主要從事電化學儲能器件建模、參數辨識和壽命預測研究。主持了國家級“超級電容儲能系統實時性能評估與剩餘使用壽命預測研究”等科技項目。目前參與國家級項目1項。

劉暢副教授,博士,碩士生導師,liuchang@dgut.edu.cn。辦公地點:9A402。2012年獲得電子科技大學信号與信息處理博士學位。主要從自适應濾波理論與技術、自适應濾波技術在電力負荷預測以及電力線載波通信系統中的頻偏估計方面的研究工作,主持國家自然科學青年基金項目1項,參與國家自然科學基金1項及省市級項目3項,作為第一作者在國内外期刊及會議上發表論文30餘篇,其中10篇被IEEE Trans on Vehicular Technology,Signal Processing等SCI雜志錄用,授權發明專利1項,實用新型專利2項。IEEE Trans on Circuits and Systems II, IEEE Access,Circuits Systems and Signal Processing等學術期刊審稿人。

唐校博士,畢業于華南理工大學,獲工學博士學位。主要從事電氣傳動相關技術的研究和澳门金莎,參與國家自然科學基金及廣東省自然科學基金項目多項,作為第一作者發表論文10餘篇,EI檢索多篇。

姚娜,畢業于哈爾濱工業大學,碩士學位。主要從事電機和電力電子技術的研究和澳门金莎,參與國家重點研發計劃重點專項子課題及廣東省自然科學基金多項,主持市級科研項目1項,作為第一作者發表論文6篇。

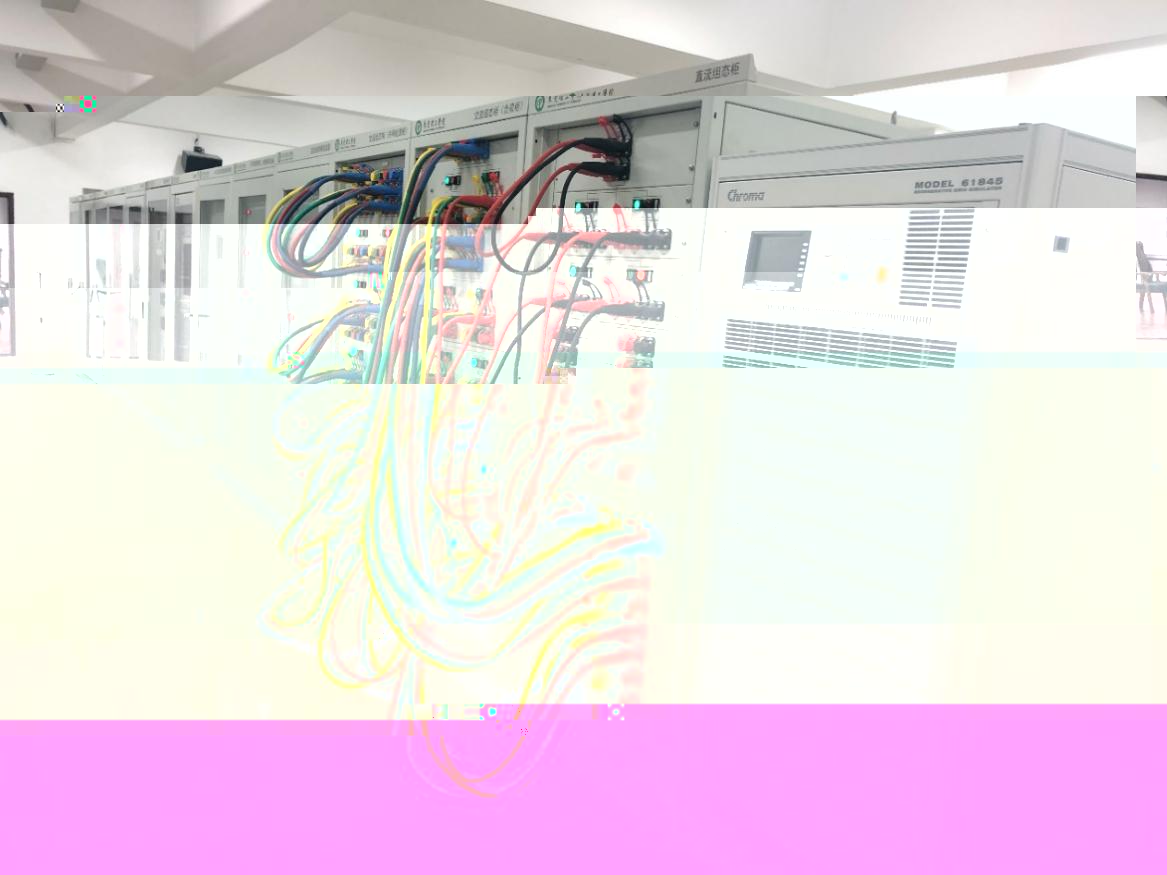

● 重要實驗平台

本團隊負責的新能源及智能微電網實驗平台已于2019年建設完畢。該實驗平台主要設備包括:RT-LAB實時仿真平台、dSPACE電力電子仿真平台、45KVA電網模拟器、10kW光伏發電系統、10kW雙饋風力發電系統、10kWh*10s超級電容儲能系統、20kW蓄電池儲能系統、10kW可控負載、30kVA非線性負載、15kW充電模拟系統、3組獨立的4.5kW的交/直流電子負載等。這一系列設備共同組成一套硬件在環的交直流混合微電網。該平台是華南地區較大規模的新能源和智能微電網實驗平台之一。

校企共建科研教學平台

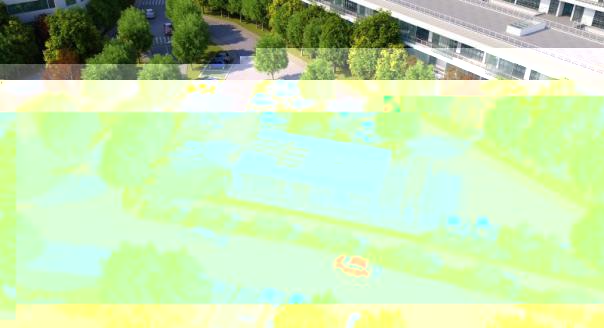

目前正承擔國家重點研發計劃“智能電網技術與裝備”重點專項“交直流混合的分布式可再生能源關鍵技術、核心裝備和工程示範研究”,并在我校進行典型示範場景建設。該項示範工程的研究成果将對我國電力工業的可持續發展帶來顯著的經濟與社會效益。校園電站包含光伏發電、儲電、儲熱等多類型分布式可再生能源互補系統,并充分挖掘分布式可再生能源的可靠消納和電動汽車等直流負荷的經濟高效用能,發揮節能減排效益,提高電網投資效益和資源利用效益。該示範電站的建設将為我專業探索能源高效使用提供了又一實驗平台。

圖(1)屋頂光伏陣列

圖(2)電站效果圖

圖(3) 電站運行監控截圖

其他的科研項目還包括:

1、“超級電容儲能系統實時性能評估與剩餘使用壽命預測研究”

2、帶功率解耦的反激式微型逆變器及多機并網關鍵技術研究

3、分布式新能源及微網系統能量管理系統關鍵技術研究

l 學術論文

● Liu,G.; Kang, L.; Luan, Z.; Qiu, J.; Zheng, F.Charging Station and Power Network Planning for Integrated Electric Vehicles (EVs).Energies 2019, 12, 2595.

● A Stator Flux Calculation Method for Permanent Magnet Synchronous Motor in 60°Coordinate System,Journal of Physics: Conference Series,2019.

● 運動控制系統課程中的“時空“理解,知識文庫,2019.

● Chang Liu, Haiquan Zhao, Efficient DOA estimation method using bias-compensated adaptive filtering,IEEE Trans on Vehicular Technology, (To be published), 2020.

● Chang Liu, Ming Jiang,Robust adaptive filter with lncosh cost,Signal Processing, Vol. 168,Mar., 2020, 107348.

● Chang Liu, Zhi Zhang, Xiao Tang, Sign normalised spline adaptive filtering algorithms against impulsive noise,Signal Processing, Vol. 148,2018, pp.234-240.

● Chang Liu, Zhi Zhang, Xiao Tang, Sign-normalized IIR Spline adaptive filtering algorithms for impulsive noise environments,Circuits, systems, and signal processing,Vol. 38,No.2, 2019, pp.891-903.

l 專利成果

1)建立超級電容器動态特性模型及評估其精度的方法,趙洋,發明專利,ZL 201610058297.6.

2)一種高頻隔離型LED驅動電路及其控制方法,張志,發明專利,ZL201710882730.2

3)一種适用于微電網多逆變器并聯系統,張志,發明專利,ZL201811178679.8

4)高轉換效率隔離型微型并網逆變器及其控制方法,張志,發明專利,ZL201710733388.X

5)一種提高開關表模式直接轉矩控制的實時性的方法,唐校,發明專利,2020.1

6)一種時頻記憶子帶比例自适應回聲消除方法.劉暢,發明專利,ZL201610832986.8

7)基于視覺定位的電纜切割長度測量系統及方法.劉國中,發明專利, ZL201910797869.6